Sur cette page un peu dense, nous expliquons les raisons pour lesquelles nous revenons à la distinction entre les genres Aeonium et Greenovia. Nous vous remercions par avance pour la bonne réception que vous voudrez bien apporter à cette nouveauté en espérant que vous en saisirez aussi bien la pertinence que la portée.

Aeonium : la Crassulaceae aux noms multiples

Commençons par le commencement. Difficile de remonter au Déluge pour savoir comment on appelait les Aeonium à cette époque et pour s’assurer que Noé avait bien pris au minimum un plant de chaque espèce avec lui dans sa barque pour les protéger de la catastrophe. En même temps, les Aeonium aiment bien l’eau et ils s’en seraient peut-être sortis tout seuls.

Le premier témoignage historique certain concernant la manière que les humains ont eue de parler des Aeonium est celui du médecin et botaniste Pedanius Dioscoride au premier siècle de notre ère. Son témoignage est d’autant plus intéressant que l’auteur ne se borne pas à dire des plantes ce qu’il en sait lui-même ni même ce que ses collaborateurs ont pu repérer sur le terrain. Il témoigne aussi de ce qui se disait avant lui. Dans son Traité de matière médicale (Περί ύλης ιατρικής, De materia medica), l’auteur parle de plus de six-cents plantes et de leurs vertus connues ou supposées. Et par chance il consacre un chapitre de son traité aux Aeonium. Dans ce contexte, Dioscoride cite une bonne vingtaine de noms différents qui étaient donnés à cette plante. Celui qu’il semble retenir est celui de Grand Aizoon (ἀείζων τὸ μέγα) mais il cite aussi le nom Aeonium (αἰώνιον). Notons que le nom Sedum (σέδουμ) figurait déjà également parmi les appellations de cette plante bien-aimée qu’est l’Aeonium.

Une représentation d'Aizoon to Mega dans un manuscrit médiéval de De Materia Medica

Une représentation d'Aizoon to Mega dans un manuscrit médiéval de De Materia MedicaAu fil des siècles, même si les noms ont continué à être multiples pour désigner les Aeonium, ce sont ceux de Sedum et de Sempervivum qui ont été le plus couramment utilisés pour en parler. La classification de Linné en 1753 semble clore le débat en parlant de Sempervivum arboreum (Species plantarum, p.464). On trouve pourtant des témoignages ultérieurs montrant que le nom de Sedum pouvait toujours être utilisé. C’est le cas notamment du botaniste suisse Gustav Hegi dans son Illustrierte Flora von Mittel-Europa (4, 2, p. 518) en 1921 alors que le genre Aeonium avait été créé en 1841, soit quatre-vingts ans plus tôt !

1841 : la création des genres Aichryson, Aeonium et Greenovia

Dans leur magistrale Histoire naturelle des îles Canaries, le botaniste anglais Philip Barker Webb et l’ethnologue et naturaliste français Sabin Berthelot osent engager une approche de tous les aspects de l’archipel, une oeuvre en quelque sorte panoramique mais un travail qui n’exclut pour autant aucuns des détails de la géologie, de la faune, de la flore et même des populations. La botanique y est envisagée avec rigueur et la perspicacité comme le sens de l’observation des auteurs les ont conduits à créer les trois genres Aeonium, Aichryson et Greenovia.

Greenovia aurea : gravure par William Curtis (1746-1799)

Greenovia aurea : gravure par William Curtis (1746-1799)En décrivant le genre Aichryson, qui bizarrement vient avant Aeonium alors que l’ordre alphabétique aurait dû suggérer l’inverse, les auteurs disent définir le nouveau genre suivant des critères techniques un peu faibles mais qu’il aurait été encore plus inexact de conserver les genres Sedum ou Sempervivum pour désigner cette plante (Genus quoad characteres forsan technicos debiliusculum proponimus, Sedo autem et Sempervivo vix debilius).

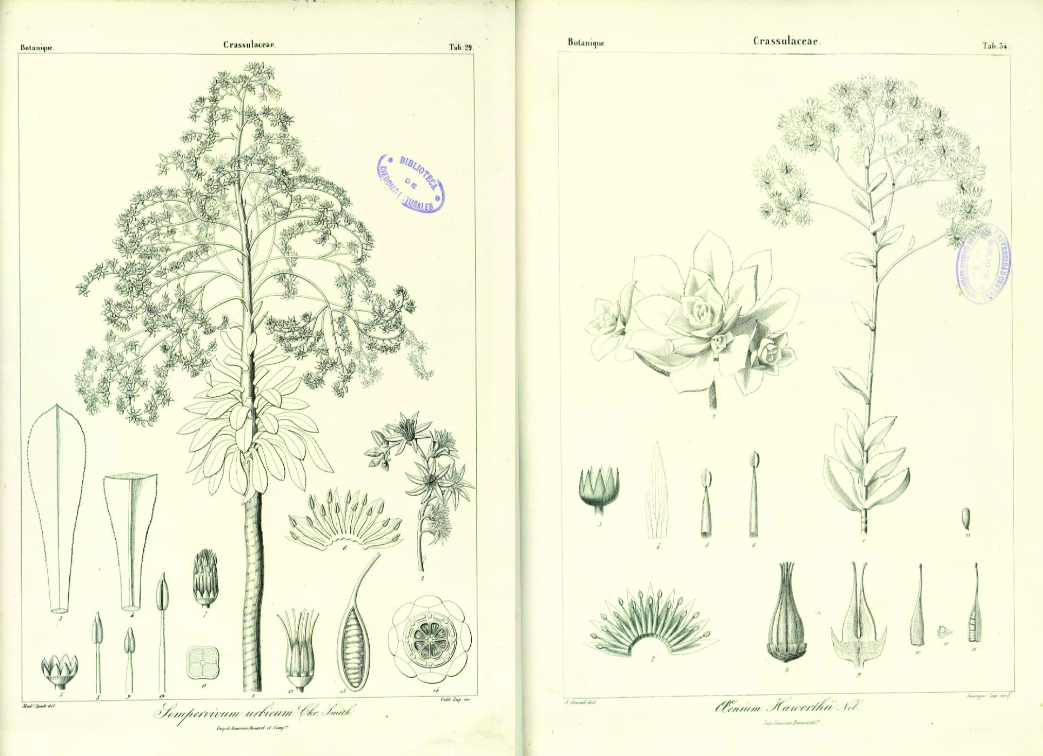

Une chose à la fois amusante et intéressante : plusieurs des planches de dessin insérées dans l’ouvrage pour illustrer les différentes espèces du nouveau genre Aeonium portent une légende parlant de Sempervivum et non d’Aeonium ! Cela ne signifie en rien que les auteurs auraient eu le moindre doute quant à la validité ou à la pertinence de cette séparation entre les genres. Cette apparente contradiction montre que les habitudes ont la vie dure. Et on n’a pas de mal à imaginer que la plupart des gens ont continué pendant longtemps à désigner les Aeonium par le nom de Sempervivum.

Deux planches distinctes dans Histoire naturelle des îles Canaries

Deux planches distinctes dans Histoire naturelle des îles CanariesPour notre argumentaire, la description du nouveau genre Greenovia par Webb et Berthelot est extrêmement intéressante. En effet, elle ne fait aucun doute aux yeux des auteurs. Il n’est pas même fait mention du genre Aeonium pour dire ce qui les rapprocherait ou les différencierait. Les détails botaniques donnés concernent les inflorescences et les fleurs, comme si leurs caractéristiques suffisaient à elles seules à placer les Greenovia dans un genre spécifique. Ce dont nous ne doutons pas. Signalons la personnalité à laquelle les créateurs du genre Greenovia rendent hommage :

«Nous proposons un nom pour un genre remarquable, remarquable par sa structure inhabituelle, en l'honneur de George Bellas Greenough, un illustre géologue britannique (…) »

On notera que même dans cet hommage les auteurs soulignent par plusieurs mots le caractère original et singulier du genre Greenovia.

1995 : L’unification des genres Aeonium et Greenovia pour des raisons phylogénétiques

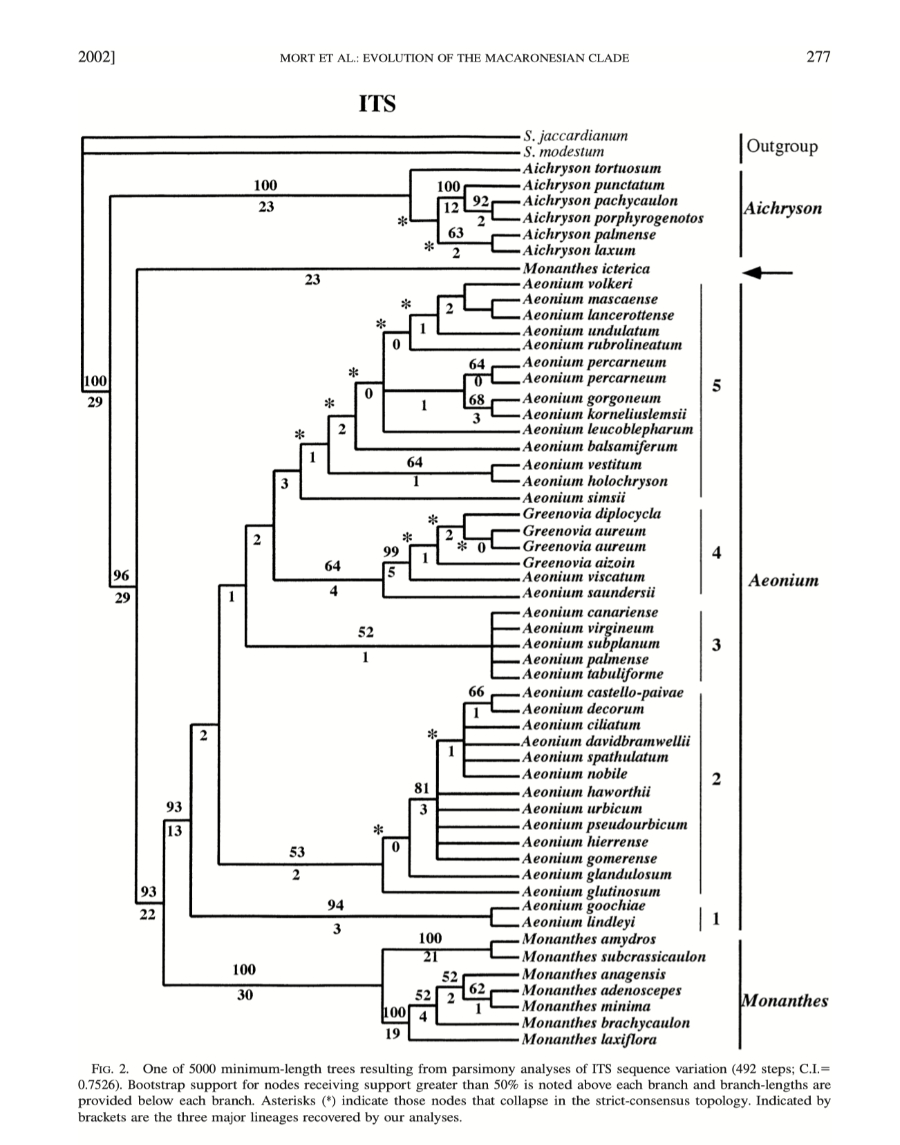

Le développement de la biologie moléculaire pendant la deuxième moitié du XXe siècle a eu des conséquences très importantes sur la science botanique. Plutôt que de se fonder sur l’observation des caractères visibles des plantes, les études moléculaires ont conduit les chercheurs à considérer les végétaux et à les classer suivant des critères phylogénétiques. Dans le cadre de ce développement des analyses génétiques ils ont dessiné des arbres montrant les parentés entre les espèces, le processus de l’évolution et de la spéciation (l’avènement de nouvelles espèces). Nous ne sommes absolument pas compétents pour développer le sujet. Mais ce qui est clair, c’est que le développement de ces disciplines a eu une répercussion directe sur la réunification des genres Aeonium et Greenovia, avec notamment les publications de Ted H. M. Mes dès 1995. À partir de cette date, les études et publications ont été nombreuses en la matière et elles ont conduit le plus grand nombre des botanistes à accepter l’unification des genres Aeonium et Greenovia.

Un arbre phylogénétique dans un article de Mark E. Mort

Un arbre phylogénétique dans un article de Mark E. MortÀ vrai dire, cette unification ne nous a jamais convaincus. Nous l’avons adoptée dans une sorte d’obéissance et de soumission à la science. Ou du moins à une science. Parce que d’une part la science ne se réduit pas à la phylogénétique. Et que d’autre part les conclusions que tel chercheur peut tirer d’analyses ADN ne sont pas forcément les mêmes que celles de l’un de ses confrères sur la base des mêmes informations. Notre confiance amicale en Angel Bañares Baudet - qui bien entendu perdure -, le spécialiste des Crassulaceae canariennes à l’université de La Laguna à Tenerife, nous a également entraîné à franchir le pas. Si même un homme comme Ángel Bañares consent à cette unification des genres, qui serions-nous pour ne pas l’admettre ?

Notons que la plupart des auteurs favorables à l’unification des genres reconnaissaient malgré tout une spécificité des Greenovia, même s’il « fallait » désormais les considérer comme des Aeonium.

Vers une reprise de la distinction des genres Aeonium et Greenovia

Depuis une petite quinzaine d’années, les Aeonium ont très largement bénéficié des recherches d’Octavio Arango. Ce chercheur espagnol n’est pas botaniste de carrière mais urologue. Mais tous les chemins pouvant conduire à la botanique, il semble s’être définitivement orienté vers cette discipline et les Aeonium peuvent lui en être reconnaissants. Ainsi que celles et ceux qui ont le désir de mieux connaître cette plante merveilleuse. Notons d'ailleurs qu'Octavio Arango s'était déjà fait un nom dans la botanique avant même d'effectuer des recherches sur les Aeonium et de publier à leur sujet. Il a très tôt travaillé sur certaines orchidées et le meilleur spécialiste à l'époque des Pleurothallidinae, le botaniste américain Carlyle August Luer, lui a dédié une nouvelle espèce qu'il a décrite en 1979. Elle porte le nom de Masdevallia arangoi, Luer & Escobar.

C’est aux alentours des années 2010 et surtout à partir de 2019 qu’O. Arango a commencé à publier des articles au sujet des Aeonium. Tous montrent une parfaite connaissance de leur monde même si, pour l’heure, ses investigations restent cantonnées à l’archipel canarien et qu’on n’y trouve aucune approche des autres îles macaronésiennes et encore moins de l’Afrique.

À notre connaissance, la première nouvelle espèce à avoir été décrite par Arango est l’Aeonium liui en 2019. Ce fut le premier d’une longue série. Non que le chercheur ait découvert un grand nombre d’espèces nouvelles - il en a pour l’heure décrit trois - mais son approche lui a notamment permis de découvrir un grand nombre d’hybrides botaniques.

En défrichant aussi bien le terrain que les questions botaniques relatives à l’univers des Aeonium, Octavio Arango ne pouvait pas éviter la confrontation avec la question de la fusion des genres Aeonium et Greenovia et l’auteur l’a résolue par un retour sans hésitation à la distinction. Considérons quelques-uns de ses propos :

« Nous ne sommes pas d'accord avec la fusion des genres Aeonium et Greenovia basée uniquement sur des paramètres moléculaires sans tenir compte des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles remarquables qui différencient les deux genres. » (1)

« Au cours de millions d'années, l'évolution a établi de nombreuses différences morphologiques et physiologiques entre les genres Greenovia et Aeonium, comme par exemple le nombre élevé de parties de la fleur chez Greenovia, deux à quatre fois plus que chez Aeonium (…) »

« Si nous appliquions à toute la flore canarienne les mêmes critères moléculaires que ceux utilisés pour la fusion d'Aeonium et de Greenovia, il faudrait probablement supprimer de nombreux genres, ce qui affecterait des centaines d'espèces de cette flore d'une diversité colossale. »

« Étant donné qu'il n'existe aucune ambiguïté morphologique susceptible de susciter des conflits taxonomiques entre les genres Greenovia et Aeonium, il n'y a aucune raison de recourir à des techniques moléculaires et encore moins de remplacer intégralement la taxonomie morphologique conventionnelle. Par conséquent, nous considérons que la fusion des deux genres sur la base de critères moléculaires uniquement était une décision peu judicieuse, car la cohérence taxonomique n'a pas été recherchée à travers une analyse combinée de toutes les informations disponibles (caractères morphologiques, moléculaires et biogéographiques) » (2)

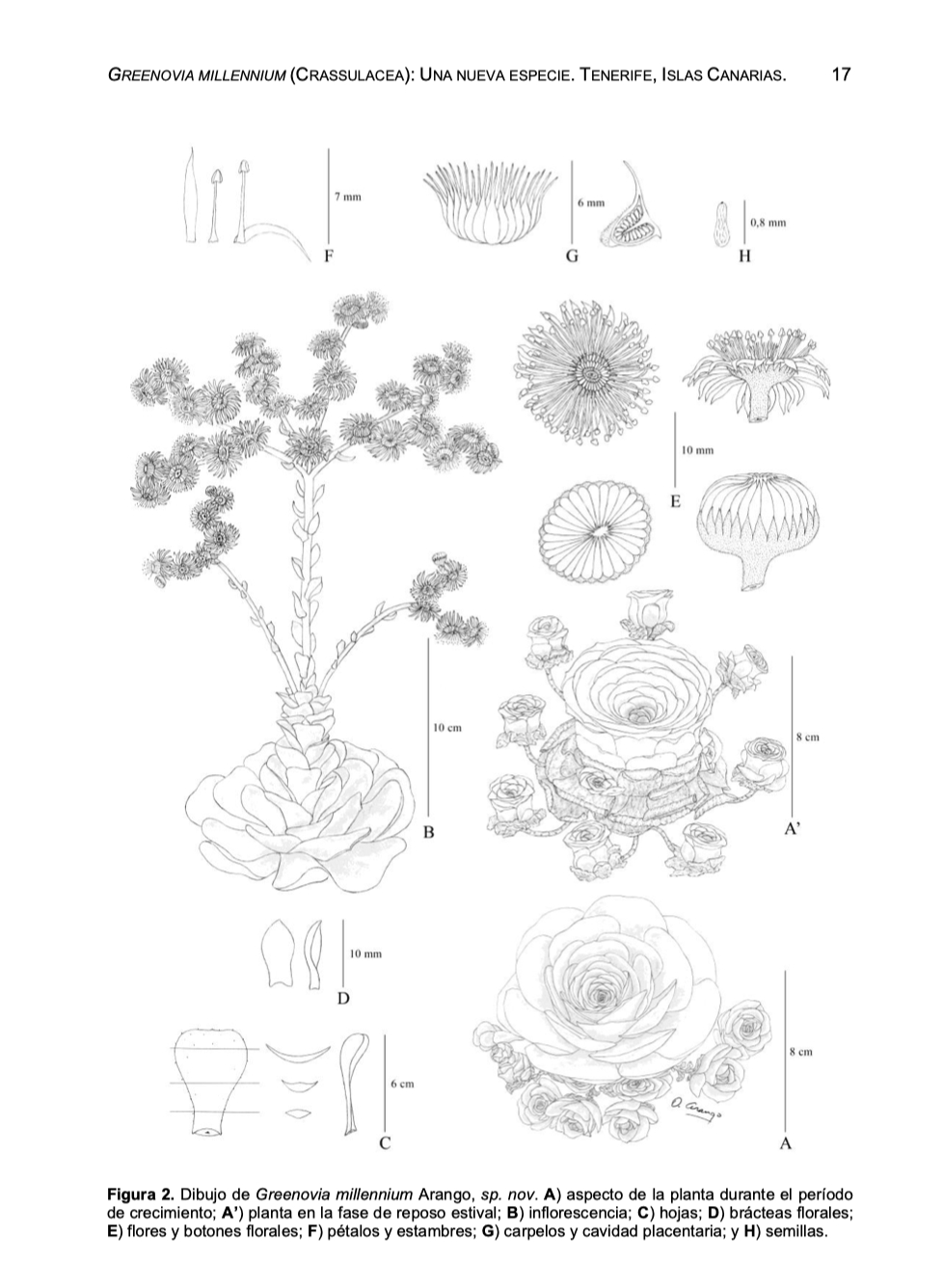

Illustrations dans l'article d'Arango décrivant Greenovia millenium

Illustrations dans l'article d'Arango décrivant Greenovia milleniumLes principales conséquences du retour à la distinction des genres Aeonium et Greenovia

Le retour à la distinction des genres Greenovia et Aeonium comporte bien entendu des conséquences. Certaines sont pour ainsi dire universelles et constituent une révision - majeure à nos yeux - de la vision botanique et scientifique de ces Crassulaceae. D'autres conséquences bien plus modestes concernent notre site Internet et notre manière de vous présenter les différentes espèces.

Conséquences d'ordre botanique de cette révision

D'emblée les dénominations changent pour chacune des espèces du genre Greenovia.

- Aeonium aizoon devient Greenovia aizoon

- Aeonium aureum devient Greenovia aurea

- Aeonium diplocyclum devient Greenovia diplocycla

- Aeonium dorantale devient Greenovia dodrantalis

Très important : le nom de chaque espèce est adapté au genre (féminin, masculin ou neutre) du nom du genre (botanique) ! C'est pour cela, par exemple, que dodrantale devient dodrantalis. En revanche, bien que Greenovia soit un mot féminin en latin, nous dirons en français un Greenovia.

On notera la création de deux nouvelles espèces par Octavio Arango. Celles-ci n'ont pas à changer de genre puisqu'elles ont été d'emblée baptisées du nom de Greenovia :

- Greenovia millenium

- Greenovia ignea

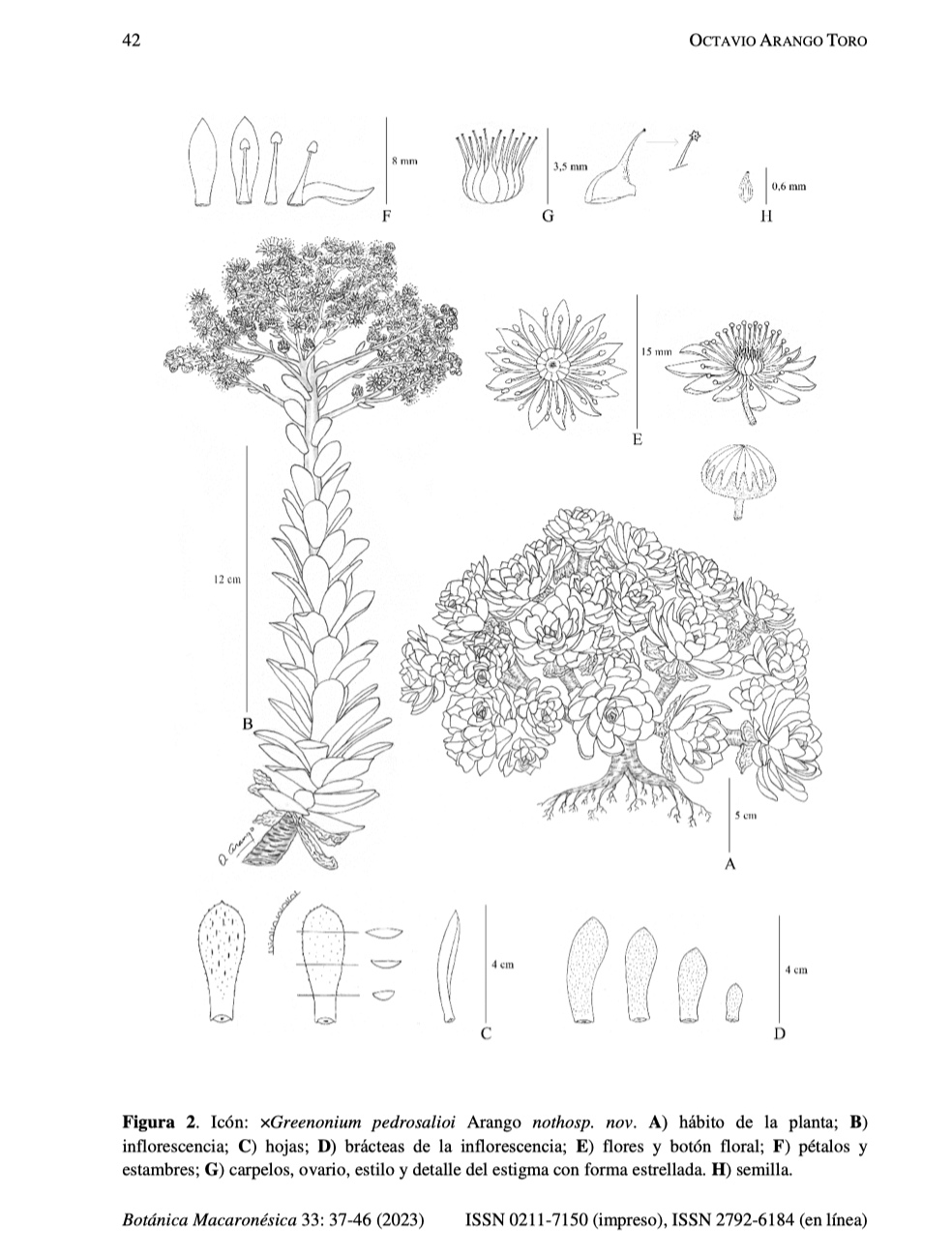

D'autre part, les hybrides entre Aeonium et Greenovia ne sont plus des hybrides interspécifiques mais des hybrides intergénériques, c'est-à-dire des hybrides entre deux genres distincts. Ils portent le nom xGreenonium. À titre d'exemple, l'hybride entre Aeonium spathulatum et Greenovia ignea a été nommé xGreenonium pedrosalioi.

Illustrations dans l'article d'Arango décrivant xGreenonium pedrosalioi

Illustrations dans l'article d'Arango décrivant xGreenonium pedrosalioiIl est encore un peu trop tôt pour savoir si et comment ces nouveautés - nouveautés qui n'en sont pas vraiment dans la mesure où elles reprennent une nomenclature ancienne tout en l'adaptant aux nouvelles découvertes - seront admises dans le monde scientifique. Selon nous elles devraient recevoir un bon écho et finir, le temps aidant, par être adoptées par une grande majorité de botanistes, du moins de ceux qui s'intéressent à notre sujet. On a vu plus haut avec la création du genre Aeonium que les habitudes avaient la vie dure !

xGreenonium perdrosalioi dans son milieu naturel à La Palma

xGreenonium perdrosalioi dans son milieu naturel à La PalmaConséquences de cette révision à la Ferme botanique de Kerveat

Désormais, cela va de soi, nous appellerons Greenovia toutes les espèces appartenant à ce genre ! Sur notre site Internet et en vue de faciliter l'intégration de la nouveauté, les Greenovia seront traitées de la manière suivante : une page et un sommaire particuliers seront consacrés à leur présentation et à leur commercialisation. Cependant, nous continuerons à présenter également les Greenovia dans la page des Aeonium, évidemment en cessant de les appeler Aeonium.

Greenovia ignea dans son milieu naturel à La Palma

Greenovia ignea dans son milieu naturel à La PalmaNous espérons vivement que ces changements seront bien reçus et qu'ils seront adoptés par le plus grand nombre. Mais nous n'en voudrons pas à celles et ceux qui ne voudront pas tenir compte de cette révision. De toutes les manières, elle constitue une option et on ne peut pour l'heure être certain qu'elle deviendra normative.

Hubert Debbasch

Pour citer, reprendre tout ou partie de cet article, merci de mentionner le nom de son auteur ainsi que la source.

1. O. Arango, Contribution to the knowledge of the natural hybrids of the genera Aeonium and Greenovia (Crassulaceae) in La Gomera, Canary Islands.

2. O. Arango, Greenovia millenium (Crassulaceae) : une nueva especie y sus híbridos, Tenerife, islas canarias.